عبدالله فارس القزاز .. باحث بوحدة الدراسات الإفريقية

شهدت ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020م تحولات متسارعة على المستويين السياسي والأمني، وسط محاولات متعددة لإرساء الاستقرار وتوحيد المؤسسة العسكرية. وفي هذا السياق شكلت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إحدى أبرز الآليات الأممية لتحقيق هذه الغاية، إذ كانت مسؤولة عن تثبيت التهدئة وإدارة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، مع التأسيس لخطوات لاحقة نحو توحيد المؤسسة العسكرية، ورغم هذه الجهود، واجهت اللجنة عقبات متعددة انعكست في تعثر عملها وغياب قدرة فعالة على فرض الالتزام بالاتفاق.

تبعًا لذلك، شهدت البلاد مرحلة جديدة اتسمت بالتصعيد العسكري الرمزي، حيث برزت تحركات تكتيكية محدودة واستعراضات للقوة في مناطق استراتيجية، في ظل هشاشة السيطرة الأمنية واستمرار الانقسامات السياسية بين الأطراف المتصارعة. كشف هذا المشهد عن محدودية تأثير اللجنة على الأرض، وبرزت الحاجة لاستشراف بدائل سياسية وعسكرية قادرة على منع الانزلاق نحو فوضى أوسع.

من هنا تتناول هذه الورقة ثلاثة محاور جوهرية، الأول أسباب تعثّر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وإشكاليات تطبيق الاتفاق على الأرض؛ والثاني مسار التصعيد العسكري الرمزي بين الأطراف الليبية وعلاقته بالهشاشة السياسية والأمنية؛ والثالث استشراف البدائل المطروحة لإدارة الأزمة في ليبيا، بدءًا من الخيارات المؤقتة لتجميد النزاع، وصولًا إلى الحل السياسي الشامل.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية شاملة تمكن من فهم ديناميكيات النزاع الليبي وآفاق استقراره في المستقبل القريب.

أولاً: أسباب تعثّر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 اكتوبر 2020م، واجهت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) صعوبات كبيرة في تنفيذ مهامها الأساسية، مثل تثبيت خطوط التماس، وإزالة القوات الأجنبية والمرتزقة، وفرض استقرار نسبي في مناطق النزاع. هذه الصعوبات جعلت تحقيق خطوة لاحقة، مثل توحيد الجيش الليبي، أمرًا بعيد المنال. وقد جاء التعثر نتيجة تداخل معقد بين الانقسامات السياسية، والهياكل العسكرية الهجينة، والتدخلات الأجنبية، والارتباط الوثيق بالموارد الاقتصادية، مما أعاق قدرة اللجنة على الانتقال من ضبط الوضع العسكري إلى بناء مؤسسة عسكرية موحدة ومستدامة.

تأسست اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في فبراير 2020م كآلية تفاوضية تنفيذية جمعت خمسة من كبار الضباط من الشرق وخمسة ضباط من الغرب برعاية الأمم المتحدة، لتقود إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. وقد أُنيط بها منذ البداية وضع ترتيبات أمنية محددة، من أبرزها إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت–الجفرة، والإشراف على انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وتهيئة الأرضية لخطوات لاحقة نحو توحيد المؤسسة العسكرية. ومن ثمّ، لم تكن اللجنة مجرد ثمرة للاتفاق، بل مثلت الأداة التي أسهمت في تحقيقه، غير أنّ انطلاقها في بيئة سياسية وأمنية هشة ومنقسمة جعل تعثّرها لاحقًا نتيجة شبه حتمية.

غير أنّ هذا التعثر ارتبط بجملة من العوامل المتشابكة. فقد كشفت التجربة عن قصور واضح في الترتيبات الميدانية، إذ اقتصرت قدرة اللجنة على تثبيت خطوط التماس داخل مثلث سرت–الجفرة، بينما ظلّت محاور أخرى، خاصة في الجنوب والغرب مثل سبها وجات، عرضة لتحشيدات مضادة وانتشار عسكري متقطع. هذا الواقع جعل وقف إطلاق النار هشًّا وقابلًا للاختراق في أية لحظة، الأمر الذي قلّص من جدوى المنطقة العازلة وحوّلها إلى خطوة جزئية لا ترقى إلى مستوى التسوية الشاملة.

كما عانت اللجنة من غياب آليات فعّالة للرقابة والإنفاذ، إذ لم تُدعّم ببعثة دولية محايدة قادرة على فرض عقوبات أو إجراءات رادعة بحق المعرقلين. ومع اقتصار الدور الدولي على الدعم الفني، بدت اللجنة أقرب إلى جهاز استشاري يرصد الخروقات دون امتلاك أدوات إلزامية لتنفيذ الاتفاق.

وتفاقم الأمر بفعل الطبيعة الهجينة المتداخلة للبنية العسكرية الليبية، حيث تداخلت الوحدات النظامية مع الميليشيات المحلية والألوية شبه الرسمية. هذا التداخل جعل عملية الدمج أو توحيد القوات مهمة شديدة التعقيد، خاصة مع تسلل بعض القيادات الميليشياوية إلى مواقع رسمية، ما أضعف مفهوم “القوة النظامية”، وأعاق خطوات بناء مؤسسة عسكرية موحّدة، وأخل بالانضباط داخل الهياكل العسكرية، فتحوّل الالتزام بقرارات اللجنة إلى خيار انتقائي مرتبط بمصالح القوى المحلية أكثر من كونه التزامًا مؤسسيًا.

الانقسام السياسي بدوره كان عاملًا حاسمًا في إضعاف اللجنة. فقد جرت أعمالها في ظل انقسام مؤسسي حاد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ووجود حكومتين متنافستين، وصراع على الشرعية بين الدبيبة وباشأغا. هذا التشرذم جعل توصيات اللجنة أداة للتجاذب السياسي أكثر من كونها مرجعية للتنفيذ.

وتعززت هذه التحديات بالتدخلات الأجنبية واستمرار وجود المرتزقة، حيث وفرت بعض القوى الإقليمية والدولية دعمًا مباشرًا للأطراف المحلية، ما زاد من تمسكها بخياراتها العسكرية، وأفقد اللجنة القدرة على فرض انسحاب تلك القوات في ظل تضارب المصالح الدولية وغياب ضغط حقيقي لإلزام الداعمين بالتراجع.

ولا يمكن إغفال ارتباط الملف العسكري بالموارد الاقتصادية، حيث تحولت السيطرة على النفط والموانئ إلى ورقة ضغط استراتيجية عززت من الحضور القوي للقوى المسلحة، وقلّصت فرص التنازل أو إعادة التموضع. فكل تحرك عسكري كان يُقرأ كتهديد مباشر للمصالح الاقتصادية، ما عمّق منطق الإبقاء على الوضع القائم.

في المقابل، لم تنجح اللجنة في كسب ثقة المجتمع الليبي، إذ ظلّت فئات واسعة من الشارع تشكك في جدوى مخرجاتها مع استمرار الفوضى الأمنية وتغليب منطق السلاح على مؤسسات الدولة، الأمر الذي جعل مسارها يبدو معزولًا عن التفاعلات الداخلية. وزاد من هشاشتها تداخل المسارات السياسية والعسكرية، إذ انعكس فشل المسار الدستوري وتأجيل الانتخابات بعد عام 2021م وبشكل مباشر على عملها، فغياب خارطة طريق سياسية واضحة أفقد اللجنة القدرة على التحول من مجرد ترتيبات مؤقتة إلى خطوات مستدامة.

في ضوء ما سبق، يتضح أن تعثر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) جاء نتيجة تفاعل معقد بين الانقسام السياسي والهشاشة العسكرية والتدخلات الخارجية وغياب آليات التنفيذ الفعّالة، ما جعلها عاجزة عن تجاوز مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار إلى بناء الثقة والتوحيد المؤسسي على نحو مستدام بل الانتقال الي مرحلة تصاعدية.

ثانياً: عودة التصعيد العسكري الرمزي

بعد تعثّر عمل لجنة 5+5 وفشل جهود تثبيت وقف إطلاق النار، شهدت ليبيا مرحلة جديدة اتسمت بعودة التصعيد العسكري الرمزي بين الأطراف المتصارعة. لم يكن هذا التصعيد واسع النطاق يشمل كل الجبهات، لكنه تميز بالتحركات التكتيكية المحدودة في مناطق استراتيجية، بهدف إرسال رسائل سياسية وعسكرية للطرف الآخر دون الدخول في مواجهات شاملة.

تجلّى التصعيد من خلال استمرار الاحتكاكات في المحاور المفتوحة، جنوب وشمال منطقة سرت-الجفرة. وعلى الرغم من تحديد منطقة منزوعة السلاح رسمياً، فشلت اللجنة في فرض سيطرة فعلية، ما خلق فراغات ميدانية استغلتها الأطراف لتعزيز مواقعها، وشملت هذه المرحلة عمليات تموضع وتحركات عسكرية تؤكد أن التهدئة لم تعد مطبقة بفعالية.

شهد عام 2022م تصعيداً سياسياً وعسكرياً محدوداً لكنه دال على هشاشة المشهد الليبي. في الغرب، تصاعدت النزاعات بين حكومة الدبيبة وقوات فتحي باشاغا، حيث حاول الأخير فرض نفسه كخيار بديل للسلطة عبر اقتحام طرابلس، إلا أن الفشل في ذلك أعاد إنتاج العنف المسلح، مع تحولات مستمرة في تحالفات الفصائل المسلحة التي حكمت المدن الكبرى مثل مصراتة والزنتان والزاوية. واستخدمت الأطراف الطائرات المسيرة ضمن صراع النفوذ بين الشرق والغرب.

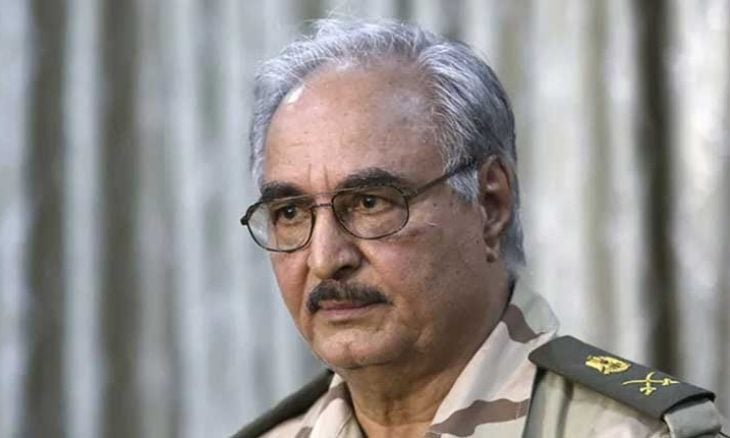

وعلى الجانب الشرقي، كانت القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر أكثر حذرًا، مفضلة تجنب مواجهة شاملة قد تهدد الاستقرار المتبقي، بينما دعم مجلس النواب حكومة باشاغا سياسياً دون تدخل مباشر. وفي هذا السياق، حاول المجلس الرئاسي إطلاق مبادرة سياسية عرفت بمبادرة المجلس الرئاسي، لكنها اصطدمت بمحدودية سلطاته وتمسك الأطراف بمواقع نفوذها.

خلال عامي 2023م و2024م استمرت التوترات السياسية والأمنية، رغم الالتزام الظاهري باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023م. فقد استمرت المنافسات بين الفصائل المسلحة في طرابلس والجنوب، مع صراع على السيطرة على المناطق الاستراتيجية، فيما أعاق الجمود في ملفات الانتخابات والتشريعات أي تقدم فعلي. كما أسهمت الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وحكومة الاستقرار الوطني في تعميق الانقسام، فيما زادت التدخلات الإقليمية والدولية من صعوبة جهود المصالحة الوطنية.

وعلى المستوى الإيجابي، ظهرت مبادرات لإنهاء الانقسام، مثل مبادرة المبعوث الأممي باتيلي، بالإضافة إلى إعلان عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في أبريل 2024م بمدينة سرت، برعاية أممية وأفريقية وإشراف المجلس الرئاسي، ركزت المبادرة على توحيد السلطة التنفيذية وتهيئة المناخ للانتخابات. غير أنّها واجهت عراقيل مبكرة تمثلت في انسحاب وفد سيف الإسلام القذافي احتجاجًا على عدم الإفراج عن رموز النظام السابق، وتعليق مشاركة القيادة العامة بقيادة حفتر بسبب خلافات حول ملفات الشهداء والجرحى. كما عجزت الجهود الأممية والأفريقية عن تجاوز الانقسامات العميقة، رغم محاولات تشجيع الإفراج عن المعتقلين وتهيئة المناخ للمصالحة. ومع تفاقم الاعتراضات السياسية، أعلنت البعثة الأممية تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى، بما عكس هشاشة المسار التوافقي وصعوبة تحقيق اختراق جوهري في ظل الانقسام المستمر منذ 2011م.

مع بداية عام 2025م، واصل المشهد السياسي والأمني التأرجح بين التهدئة والتصعيد، مستنداً إلى حالة استقرار هش. برزت مظاهر تصعيد مرتبطة بالصراع على الموارد المالية بعد تغييرات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط واتجاه السلطات الغربية لوقف مبادلة الوقود بالنفط، ما أعاد ورقة النفط إلى واجهة النزاع. كما ظهرت صراعات قضائية داخل مؤسسات المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، مما صعد من الفوضى السياسية.

في غرب ليبيا شكّل اغتيال عبد الغني الككلي المعروف بـ”غنيوة” في 12 مايو 2025م منعطفاً أمنياً بارزاً. فقد كان أحد أبرز الفاعلين غير الرسميين في طرابلس، فقيادته لجهاز دعم الاستقرار منحته نفوذاً عسكرياً واقتصادياً واسعاً. أدى مقتله إلى اشتباكات بين الميليشيات في العاصمة، سيطرت خلالها قوات اللواء 444 واللواء 111 على بعض مناطق النفوذ السابقة للجهاز، فيما أعلنت وزارة الدفاع سيطرتها على منطقة أبو سليم بالكامل، ما أعاد رسم خريطة القوة في غرب ليبيا وترك فراغاً يزيد احتمالات الصراع بين الفصائل.

على الصعيد الإقليمي والدولي، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في 9 سبيتمبر عام 2025م، عن قلقه من تصاعد التوتر وحشد القوات بالقرب من طرابلس، مؤكداً على أن استمرار الوضع قد يعرض ليبيا لخطر الانزلاق مجددًا في دوامة الصراع، فدعى الأطراف للحوار الليبي-الليبي تحت إشراف الجامعة العربية بشكل يسهم في تعزيز الاستقرار داخل ليبيا بالإضافة الي التعاون مع الشركاء الإقليمين والدولين.

في المجمل، شهدت الساحة الليبية خلال الفترة 2022م-2025م، بعد فشل لجنة 5+5، تصعيدًا مستمرًا على مستويات متعددة: عسكريًا من خلال الاشتباكات بين الفصائل، وسياسيًا عبر منافسة الحكومتين المتوازيتين وصراعات الشرعية، واجتماعيًا من خلال احتجاجات المواطنين وتوقف الحياة اليومية. ورغم محاولات بعض الأطراف الدولية والإقليمية للوساطة، بقيت احتمالات الانزلاق نحو مزيد من الفوضى عالية، مع استمرار هشاشة المؤسسات الرسمية وصعوبة فرض أي حلول سياسية شاملة في المدى القريب، مما يصعب توحيد القوات العسكرية في ليبيا تحت مظلة عسكرية موحدة.

وبناءً على ذلك، فإنّ المشهد الأمني والعسكري الراهن يمهد الطريق لسيناريوهات محتملة لمستقبل المؤسسة العسكرية الليبية، تتراوح بين استمرار الجمود الراهن، أو الانزلاق إلى مواجهات جديدة، أو إمكانية إحياء مسار التوحيد عبر تسويات سياسية وأمنية أوسع.

ثالثا : البدائل المطروحة

مع استمرار الانقسامات بين الفصائل المسلحة في مختلف المناطق الليبية، ظل المشهدان السياسي والأمني يتسمان بالهشاشة والتقلب. في هذا السياق، تسعى هذه الورقة إلى استشراف السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، وتحديد المؤشرات الدالة على كل سيناريو، بما يتيح تقييمًا أعمق للخيارات المتاحة أمام الفاعلين المحليين والدوليين لإدارة الصراع والحد من مخاطر الانزلاق نحو فوضى أشمل.

السيناريو الأول: زيادة التصعيد وتفكك مؤسسات الدولة

يعكس هذا السيناريو استمرار الانزلاق نحو الفوضى المسلحة، حيث تحاول مختلف الفصائل السيطرة على مناطق استراتيجية في طرابلس وغرب ليبيا باستخدام القوة العسكرية. وبالتالى قد تصبح المؤسسات الرسمية عاجزة عن فرض القانون أو حماية المدنيين، مما يزيد الفجوة بين السلطة الرسمية والفصائل المسلحة. في ظل هذا التصعيد، قد تتكرر الاشتباكات بين ميليشيات سابقة، مثل جهاز دعم الاستقرار واللواء 444 واللواء 111، مع احتمالية تدخل فصائل صغيرة لاستغلال الفراغ الأمني. وتتفاقم الفوضى الاقتصادية والاجتماعية، مع تعطيل الخدمات العامة وارتفاع معدلات الاحتجاجات الشعبية ضد أي طرف يحاول الهيمنة بالقوة.

المؤشرات:

– استمرار تحشيد الميليشيات المسلحة داخل طرابلس وخارجها.

– تزايد الاشتباكات على المواقع الحيوية، مثل الموانئ والمطارات والمناطق الاستراتيجية.

– انهيار تدريجي للسيطرة الأمنية للشرطة والجيش الرسمي على المناطق الحضرية.

– تصاعد العنف ضد المدنيين وارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية.

– فشل الوساطة الإقليمية والدولية وعدم القدرة على فرض التهدئة.

السيناريو الثاني: البدائل المؤقتة- هدنة ومسار سياسي بديل، مع إعادة تفعيل لجنة 5+5

في ظل استمرار هشاشة الوضع الأمني والسياسي في غرب ليبيا وفشل جهود التوحيد المؤسسي، يمكن تصور بديل مؤقت يقوم على دمج عنصرين: تعزيز التهدئة عبر مسار سياسي محدود، وإعادة تفعيل لجنة 5+5 كآلية مراقبة عسكرية. يمثل هذا الخيار محاولة لتثبيت مناطق النفوذ ومنع التصعيد اليومي، مع إفساح المجال للحوار السياسي للحيلولة دون الدخول في صراع شامل.

في هذا الإطار، يمكن للهدنة المحدودة أن تشمل وقف إطلاق النار المحلي، وإعادة انتشار بعض الفصائل المسلحة وإنسحابها إلى مواقعها السابقة، ودمج جزئي لبعض العناصر ضمن مؤسسات الدولة، بينما تلعب لجنة 5+5 دورًا داعمًا في مراقبة الالتزام بالاتفاق، ومتابعة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وفرض بعض الإجراءات التصحيحية ضد الخروقات. بهذا الشكل، يصبح الخيار المؤقت أداة لإدارة الأزمة وتحجيم التصعيد، مع الإبقاء على قنوات للتفاوض السياسي.

المؤشرات:

– التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في مناطق محددة تحت إشراف اللجنة.

– دعم مستمر وموحد من الجامعة العربية وبعض القوى الإقليمية والدولية .

– انخفاض الحوادث المسلحة اليومية بشكل ملحوظ، مع استمرار مراقبة خطوط التماس.

– استعداد بعض الميليشيات للاندماج الجزئي أو التعاون مع أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية.

– قدرة اللجنة على فرض إجراءات محدودة ضد الخروقات، دون القدرة على تحقيق حل شامل أو توحيد كامل للمؤسسات.

يمكن اعتبار هذا البديل مرحلة تجميد مؤقتة تسمح بالحد من التصعيد العسكري وتحجيم النزاعات اليومية، في انتظار إمكانية توسيع المبادرات السياسية إلى خطوات أعمق نحو الحل الشامل، دون إلغاء أهمية اللجنة أو المسار التفاوضي.

السيناريو الثالث: حل سياسي شامل

يتطلب هذا السيناريو توافقًا كاملًا بين جميع الأطراف الليبية على إصلاح شامل للمؤسسات الأمنية والسياسية. يشمل دمج كل الفصائل المسلحة ضمن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة الحكومة المركزية والمؤسسات التنفيذية لتوحيد الدولة. يعتمد هذا الحل على تنازلات كبيرة من جميع الأطراف، مع دور قوي للوساطة الدولية والاقليمية لضمان الالتزام الكامل. تُبنى مؤسسات الدولة على أساس قاعدة قانونية واضحة، مع تعزيز دور القضاء والمراقبة المستقلة لضمان استدامة الحل.

المؤشرات:

– اتفاق شامل بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

– دمج كامل للفصائل المسلحة في مؤسسات الدولة الرسمية.

– تراجع الاشتباكات المسلحة بشكل شبه كامل واستعادة الأمن في طرابلس.

– تطبيق خارطة طريق سياسية تشمل انتخابات موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة.

– إشراف دولي وإقليمي لضمان الالتزام ومراقبة تنفيذ الإصلاحات.

ختاما

يمكن القول إن المشهد الليبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار 2020م ظل هشًا نتيجة تفاعل معقد بين العوامل السياسية والعسكرية والأمنية. فتعثر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) كشف عن القيود البنيوية في توحيد المؤسسة العسكرية وفرض الالتزام بالاتفاق على الأرض، فيما أبرز التصعيد العسكري الرمزي هشاشة السيطرة الأمنية واستمرار الانقسامات بين الفصائل المتصارعة.

أما بالنسبة لحلم توحيد الجيش، فإن المعطيات الحالية تشير إلى أنه مازال بعيد المنال، لأنه أصبح أكثر تعقيدًا وصعوبة. الانقسامات السياسية، والتدخلات الأجنبية، وطبيعة البنية العسكرية الهجينة المتشابكة جعلت أي محاولة للدمج الكامل تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وخطة شاملة، وإشراف دولي فعال، وهو ما يوضح أن توحيد الجيش ليس مستحيلاً، لكنه رهين بتحولات سياسية وأمنية مستقبلية تُعيد بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

وفي مواجهة هذه التحديات، تظهر البدائل المطروحة من خلال خيارات مؤقتة لإدارة الأزمة أو التوجه نحو حل سياسي شامل كخيار بعيد المدى لإعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها. تؤكد هذه المعطيات على أن أي مسار نحو الاستقرار في ليبيا يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية، مع ضمان وجود إرادة سياسية حقيقية، وقدرة على تطبيق آليات رقابة وإنفاذ فعالة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني لضمان شرعية أوسع. وفي غياب هذه الشروط، تظل فرص الانزلاق نحو تجدد الصراع عالية، بينما تشكل الخيارات المؤقتة مثل تجميد النزاع وإعادة تفعيل اللجنة أداة إدارة ضرورية للحد من التصعيد اليومي وتهيئة الأرضية لمبادرات أعمق وأكثر استدامة.